03/2014. Jahrelang hatten mich dieser Monat und diese Jahreszahl begleitet. Sie stand direkt über meinem Passfoto. Darauf ich: Spitzes Kinn, schüchternes Lächeln, siebzehn, Dauerwelle. Darunter meine krakelige Teenager-Unterschrift. Damals, Anfang der 90er, als ich den Ausweis bekam, da hatte dieses Jahr – 2014 – einen irrealen Klang. 2014, das war abstrakte Zukunft. Das würde eine Zeit sein, in der vielleicht Autos fliegen können, alle Tiere ausgestorben sein und die Menschen Astronautennahrung essen würden. März 2014. Das würde die Zeitspanne sein, in der mein Schwerbehindertenausweis abläuft. Drehte ich den Ausweis um, blickte ich auf alle Insignien des Schwerbehindertenadels.

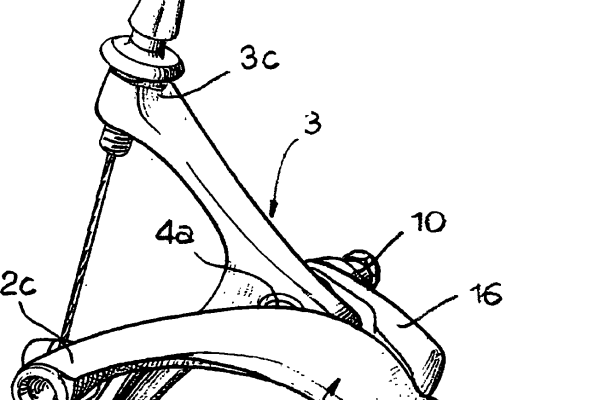

Ich hatte sie alle, die Merkzeichen, eingestempelt auf der Rückseite: Das „G“ und das „aG“. „G“ – das heißt Gehbehinderung, „aG“ ist noch doller, das ist die außergewöhnliche Gehbehinderung. Und nicht nur das – ich hatte auch noch das „H“ – das steht für „hilflos“. Und das magische „B“ – „Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen“. Als Sahnehäubchen gab es obendrauf noch das „RF“ – die Befreiung von den Rundfunkgebühren – oder, ich zitiere aus dem Beiblatt: „Der Ausweisinhaber erfüllt die gesundheitlichen Vorraussetzungen für die Befreiung von der Rundfunkgebühren-pflicht oder für die Gebührenermäßigung beim Fernsprechhauptanschluss“. Ich hatte alles erreicht, was man im Schwerbehindertenbusiness erreichen konnte. Und mit 100 Prozent Schwerbehinderung war ich einfach nicht zu toppen.

Bis zum März 2014. Das Datum hing wie ein Damoklesschwert über meiner alimentierten Luxus-Existenz. Bis dahin würde ich in Saus und Braus leben, immer schön billig ins Kino gehen, Leute umsonst in Konzertsäle und in die Großraumwagen der Deutschen Bahn einschleusen, Bus fahren für lau. Bis dahin würde ich die versehrte Made im Speck des deutschen Sozialstaats sein.

Was würde nach dem März 2014 kommen? Würde man mir alle meine Privilegien entziehen?

Würde ich auf einmal gleichbehandelt werden? Oder schlimmer noch: Würde mir vielleicht sogar meine Schwerbehinderung genommen werden, das Letzte was mir geblieben wäre? Die Jahre vergingen. Der Gedanke an den März 2014 war wie eine Nebelbank, die langsam auf mich zuwaberte. Lange schob ich den Gedanken erfolgreich beiseite. Doch ich musste ich mich der Realität stellen. Ich konnte nicht länger blind sein für das drohende Ende meiner Hilflosigkeit.

Ich muss also aufs Amt. Genauer: Aufs Landesamt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Versorgungsamt. Am anderen Ende der Stadt. Ich stelle das Auto auf dem für meinesgleichen vorgesehenen Parkplatz ab und nähere ich mich dem alten, würdevollen Gebäude. Hier soll sich mein Schicksal entscheiden.

Natürlich rolle ich nicht durch denselben Eingang wie der Pöbel.

Ich habe den abgelegenen Schwerbehinderteneingang nur für mich. In der Halle des Amtspalastes angekommen, schlägt mir der übliche Geruch aus Putzmitteln, Staub, Bohnerwachs und menschlichen Dünsten entgegen. Hinter einer Scheibe sitzt ein Portier. Aus seinem Gesicht spricht Resignation und Unheil. Er blickt kurz auf und sagt: Gehnse in den Warteraum. Stumm schiebt er mir eine Wartenummer zu. Auf Kopfhöhe mit der Unterkante der Scheibe tastet meine Hand zögernd vor und ergreift den Zettel. Nummer 2331, Raum 2.

Angekommen im Saal der Versehrten, Elenden und Beladenen. Rechts ein Buckliger mit seiner Frau, links zwei gebärdende Freundinnen. Eine Mutter mit ihrem einbeinigen Kind, das laut vor sich hin plappert. Eine zauselige Alte in schrillem Mantel, mit sich selbst sprechend. Ein Mann im Sportrolli mit gegeltem Haar, starrt abwesend auf den Boden. Laut fiepen die Hörgeräte des alten Mannes zu meiner Linken. Er kaut eine Schrippe, schön dick mit Zwiebelmett belegt.

Wie hypnotisiert fixiere ich die digitale Anzeigentafel. Nummer 2327.

Es bleibt mir nicht mehr viel Zeit bis zum Gang nach Canossa. Was würde in der Amtsstube auf mich warten? Vielleicht würde mein Ausweis eingezogen. Vielleicht würde ich degradiert werden – von „schwerbehindert“ auf das minderwertige „behindert“. Vielleicht würden meine Gliedmaßen vermessen. Oder mein Schädel. Die Funktion meiner Beine geprüft. Oder meine Armkraft getestet. Vielleicht käme ein stramm gescheitelter Arzt im weißem Kittel aus dem Nebenzimmer und würde mich mit schneidender Stimme auffordern, meinen Rollstuhl zu verlassen. Nicht länger zu simulieren, aufzustehen und zu laufen. Was das alles den Steuerzahler kostet, dass ich hier unablässig eine aG vortäusche.

Auf einmal geht alles ganz schnell. Die Digitalanzeige springt auf 2331. Jetzt bin ich dran. Hinter der Tür zu Raum 2 steht ein großer Schreibtisch. Dahinter sitzt eine kleine Frau. Sie hat kurze graue Haare, eine Halbbrille und einen schlichten dunkelblauen Wollpullover an. Wortlos lässt sie es zu, dass ich den Stuhl vor ihrem Tisch beiseite schiebe und ihr gegenüber mich und meinen Rolli parke. „Ich, ähm. Wie soll ich es sagen. Ich möchte meine Schwerbehinderung verlängern. Also ich meine, meinen Ausweis“, stottere ich. Wieder wortlos und quälend langsam reicht sie ihre Hand hinüber und nimmt meinen alten Ausweis entgegen. Blickt auf das Siebzehnjährigenlächeln und die Krakelunterschrift.

„Haben Sie ein Passfoto dabei“ sagt sie tonlos.

Ich reiche ihr ein neueres Foto von mir. Also, eigentlich ist das auch schon ein paar Jahre alt. Aber da habe ich weniger Falten als jetzt. Stoisch zieht sie eine Schublade auf, nimmt ein neues grün-oranges Ausweispapier heraus. Sie legt es in ihren Drucker und lässt es kurz durchlaufen. „Das ist jetzt noch das alte Ausweisformat. Das Scheckkartenformat haben wir grad noch nicht“, schnarrt sie. Ihre Stimme klingt roboterhaft, mononton. Dann legt sie mein Passbild auf das Ausweispapier und drückt zwei Nieten hinein, eine rechts oben, eine links unten. Sie greift sich einen Stempel. Überaschend dynamisch knallt sie ihn mehrfach auf den Ausweis. Dreht in um und stempelt die Merkzeichen drauf. Alle! Dann nimmt sie den letzten Stempel, einen ganz großen. Ich ahne es schon, frohlocke. Es ist der magische Stempel.

In großen schwarzen Lettern drückt sie auf die rechte obere Ausweisecke das erlauchte Wort: Unbefristet. Ich kann es kaum fassen. Kein Weißkittel, kein Gutachter. Keine Fragen, keine Tests. Einfach nur ein Stempel. Die Frau mit der Roboterstimme hat es gleich erkannt: Die wird nicht mehr. Der hilft kein Doktor und keine Therapie. Keine Beinschienen und OPs. Größer wird sie nicht. Rumlaufen tut sie in diesem Leben auch nicht mehr. Bei der ist Hopfen und Malz verloren. Sieht ja ein Blinder mit Krückstock. Die kann man auch gleich entfristen.

Mit zittrigen Händen nehme ich mein neues Dokument entgegen.

Begeisterung und Ehrfurcht teilen sich eine Gondel in meiner emotionalen Achterbahnfahrt. Diesen Ausweis werde ich lebenslang besitzen! Der einzige, der lebenslang gültig ist! Und bis zu meinem Ableben wird da ein Foto von mir als 32 jährige drin sein. Na sagen wir 35 jährige.

Ich bin und bleibe schwer-be-hindert. Unfassbar. Ich würde der Frau am liebsten um den Hals fallen. Doch ihren müden Augen blicken leer, ausdrucklos. Ich verabschiede mich würdevoll und unauffällig, wie es sich für Mitglieder meines Standes ziemt.